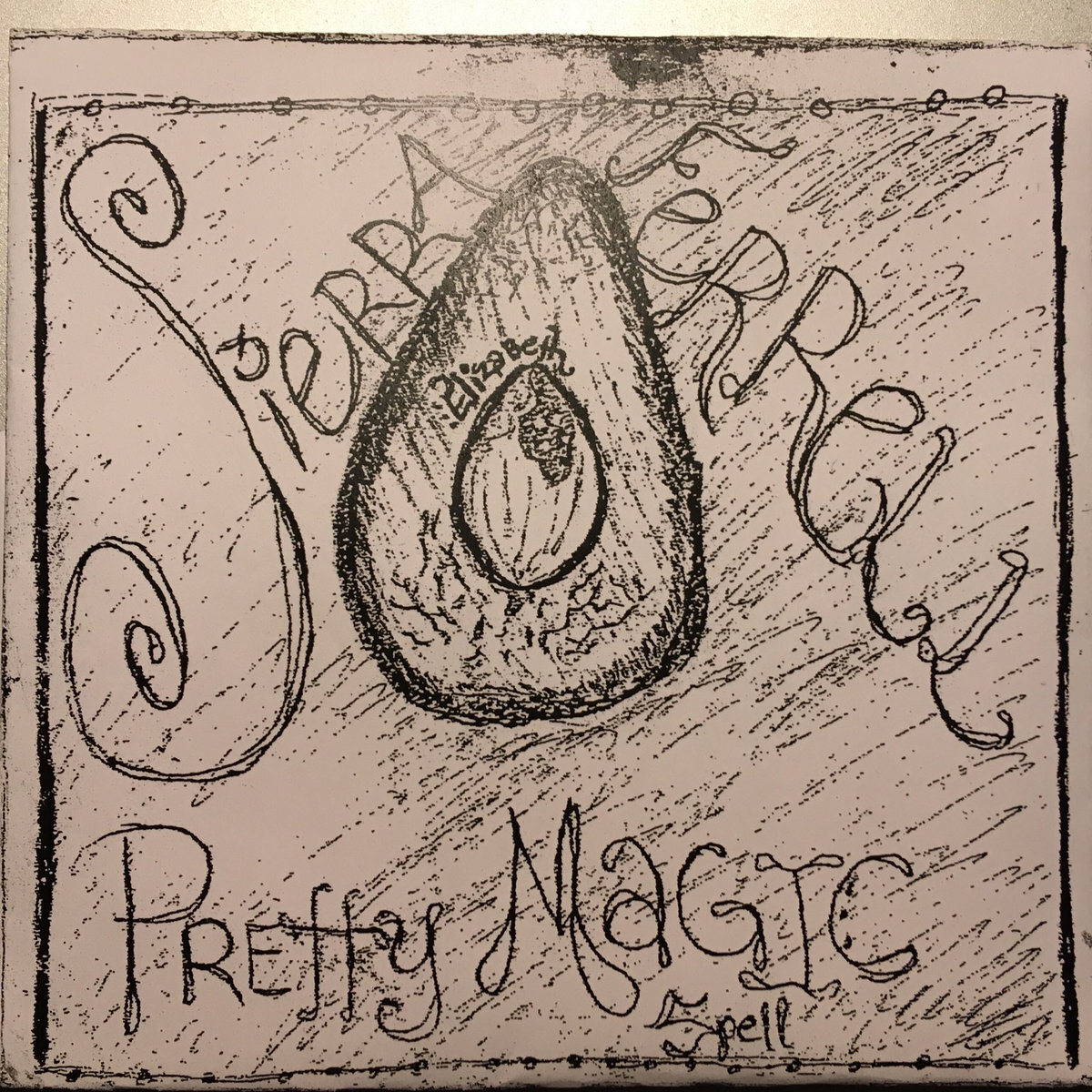

Pretty Magic Spell

(Sierra Ferrell, 2018)

Ahora son todo parabienes y expectación, básicamente porque, a pesar de la pandemia (últimamente excusa de mucho mediocre y caldo de cultivo de no poco vídeo infecto y desenmascarador para todos aquellos a los que tanto les gusta citar la célebre frase de Harlan Howard –sin conocer su autoría–, básicamente porque, en efecto, no se saben más que tres acordes, y lo de la verdad/autenticidad ya si eso para luego), ha ido ganando en visibilidad desde que Rounder la fichó hace ya cosa de un año para tres discos y porque dentro de ocho días, la semana que viene (¡qué nervios!), debuta con el primero, Long Time Coming. Pero ella ya cuenta con dos discos en su haber y a muchos de los que venimos siendo ya muy yonquis desde hace un tiempo de los sacrosantos canales de YouTube GemsOnVHS y Western AF (que nos dan gloria bendita, como las monjas del convento de las esclavas de Santa Rita: pestiños, pastelillos de toronja y dulce de leche frita –yo sé lo que me digo–), habituales pescadores también de rarísimas perlas en Bandcamp, ya desde el primero, este Pretty Magic Spell que hoy reseñamos, venimos profesándole mucha fe (toda la que no tenemos ni padecemos para las cargantes zarandajas del último hype, de la catequesis o de los meapilas de la radio «moderna» –léase en la acepción de «gilipollas integrales»– que jubila a los viejos). Pura raíz de estilo retro, natural de Virginia Occidental, adoptada por Nashville en 2014 tras muchas leguas y mucha caravana al frente de los Cowpokes (o tocando el bajo de palangana con las Ladies On The Rag, una banda de ragtime de Nueva Orleans solo de chicas, o la tabla de lavar y la sierra con la Pretty Shady Stringband de Seattle, o simplemente cantando y aporreando la pandereta en una banda de versiones de los Grateful Dead de la que aún se puede escuchar alguna cosa en SoundCloud, se llamaban los 600lbs of Sin, que no son pocas «lbs», se mire por donde se mire, al cambio vendrían a salir algo así como doscientos setenta y dos kilos de pecado, que lo mismo es lo que pesaban entre todos los miembros de la banda, habría que preguntar), cara tatuada y piercing, sencillez máxima y honestidad, porque no se puede ser más hermosamente gitana de los Apalaches. Si le preguntas cómo describiría su estilo musical, ella lo tiene bastante claro: «La vida pasada». Y se declara fan acérrima de Shakey Graves, The Avett Brothers, Ida Mae, The Wood Brothers y Mandolin Orange. Así que nada puede salir mal. Te enamora o es que estás muerto (y ya estás empezando a oler fuerte). También menta a John Prine, a quien oyó tocar en el Troubadour (y no sé tú, pero hasta ahora yo no he conocido a nadie que se declare incondicional de John Prine y que sea un hijo de la gran puta, que seguro que lo habrá, pero ya digo que yo he tenido la suerte de no toparme con ninguno, ni ganas, también te digo, que los aguanten sus madres). También decir que últimamente ha estado coescribiendo cosas más «jazzy» con Parker Millsap, con quien además ha estado de gira. Vamos, que la chica no da puntada sin hilo y que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Las canciones de este Pretty Magic Spell datan de cuando tenía veintipocos años. El dibujo del aguacate de la cubierta es de ella (que descubrió lo que era un aguacate a los veinte años, al probarlo dice que rompió a llorar, algo que, por lo visto, suele pasarle a menudo, cada vez que experimenta una cosa que le encanta, ya sea cosa de comer, de beber, de oír, de ver o de palpar). Todo muy punk, todo muy de hazlo tú mismo. Todo muy de hago lo que quiero y como quiero y, si no te gusta, la calle es ancha. Básicamente es un disco de la época en que actuaba en las calles (ese poso está y se percibe jubilosamente: callejones, vagones de tren abandonados, paradas de camioneros…) y ella cuenta que, como tenía que vender sus discos, necesitaba algo para que no se le rayasen, así que dibujó el aguacate, fue a una multicopista, imprimió las hojas, las dobló y puso dentro los CDs. Punto pelota. Aire fresco y espíritu vagabundo. Una de las mejores cosas que le han pasado a la música popular estadounidense desde hace años. Los de Rounder, que son unos pájaros, han estado atentos y muy listos. Bien por ellos, y bien también por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.