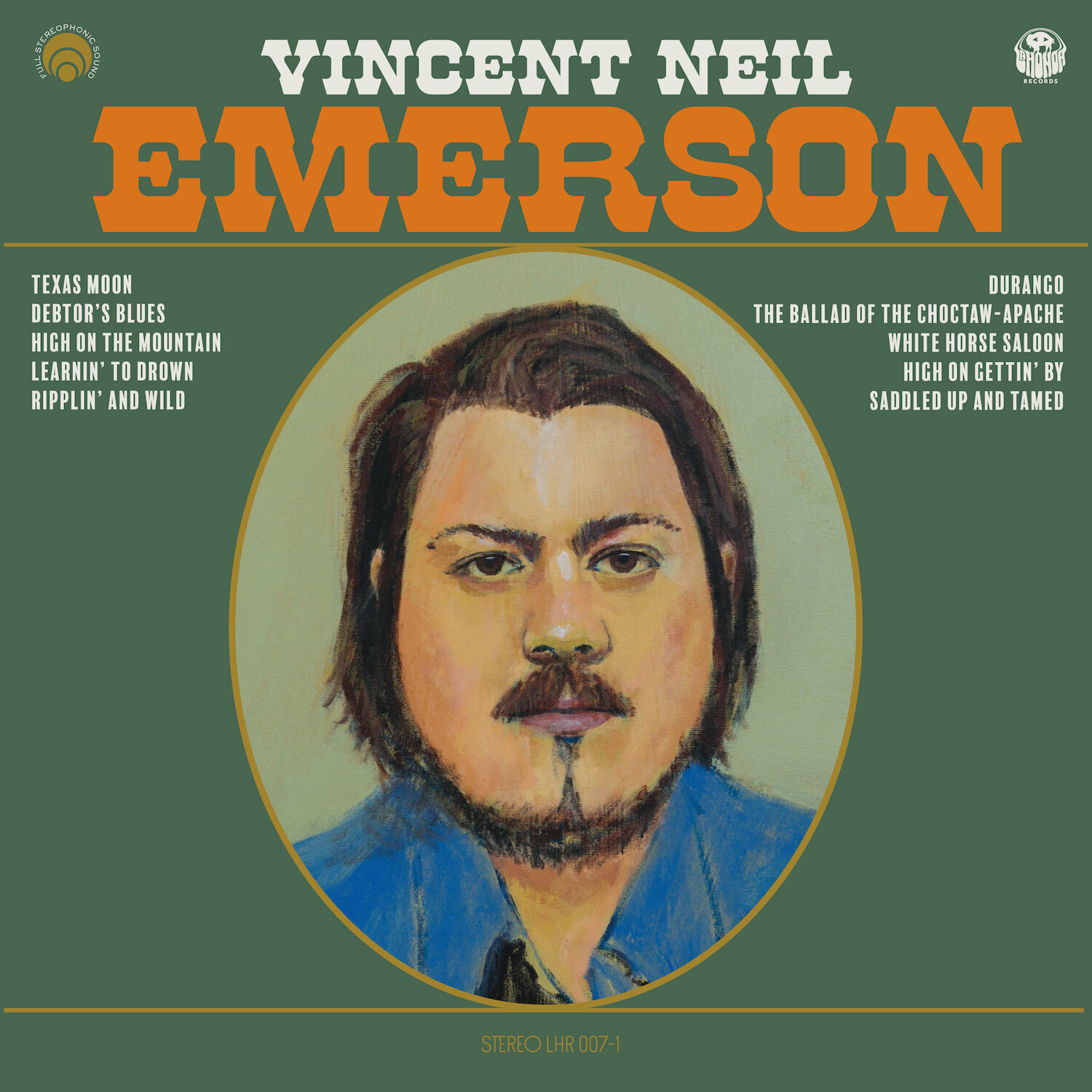

Vincent Neil Emerson

(La Honda Records, 2021)

Produce Rodney Crowell que, entre otras muchas apasionantes peripecias (Chinaberry Sidewalks, su libro de memorias, publicado en 2011, es un auténtico portento literario; gracias Carol, estés donde estés, por este tremendo regalazo –aún huele a tu río Columbia y a piel sudada de caballo–), estuvo allí, junto a los gloriosos «otros», en el salón de Guy Clark, cuando lo de aquellas conmovedoras «carreteras de corazones gastados». También colabora a las voces y al palmoteo sobre rodillas. Tras haberse deleitado con su primer álbum, el también fabuloso Fried Chicken & Evil Women (2019), Rodney, que ya a estas alturas del partido no se anda con mamarrachadas, decidió producirle esta, su segunda tentativa. Al presentarlo no duda ni un segundo en remontarse a la sacrosanta e insigne tradición, o mejor dicho, mística, del cantante/compositor/poeta tejano. Antes de entrar en materia, rememora a unos cuantos titanes muy queridos. Vuelve a entrar en aquella sala de estar de aquella inolvidable Nochevieja, resguardada hoy en los extras de un dvd/bluray imprescindible (Heartworn Highways aka «El Puto Nuevo Testamento»). Para explicar la susodicha tradición, o mejor dicho, mística, afirma que acostumbraba a decir siempre que Guy Clark era un artista regional con un atractivo global y que su sensibilidad literaria (que identifica nada menos que con la del inmenso escritor tejano Larry McMurtry) era la base de dicho atractivo. Atractivo que en el caso de Townes Van Zandt, continúa diciendo, al igual que en Dylan, radicaba en la capacidad de acceder sin aparente esfuerzo al reino superior de la imaginería arquetípica. O poniéndolo en cristiano de andar por casa (en calzoncillos o en bragas), era capaz de hacer que la composición de canciones tremendamente complejas, pareciera cosa fácil y al alcance de cualquier mindundi (tú y yo, sin ir más lejos). Añádase Willie Nelson a la mezcla y ya tenemos la «trifecta» de Texas (terminología hípica para referirse a la apuesta en la que el apostante ha de acertar los caballos que acabarán la carrera en primer, segundo y tercer lugar, en el orden exacto, ahí lo llevas). Una vez aclarado este punto, pasa Rodney a hablar del disco de Vincent Neil Emerson que ha tenido el honor de producir, para decir que le complace poder afirmar soberanamente que esa honorable tradición, o mejor dicho, mística, sigue viva y coleando. No le cabe la menor duda de que el joven Vincent acabará plantando con firmeza la bandera de sus antepasados en la conciencia de toda una nueva generación (con permiso de la música de mierda, esa que tú ya sabes, enciende la radio a cualquier hora). También aprovecha para añadir que, saliendo del Estado de la Estrella Solitaria, es a John Prine a quien más le recuerda el interfecto (en lo que tiene, sobre todo, de poeta). Y está muy bien que todo esto lo diga Rodney Crowell y no yo, porque yo gozó de muchísimo menos predicamento, obvio, aunque lo que él piensa es exactamente lo mismo que yo pienso, palabra por palabra. Este disco, así como el anterior, ya a la primera escucha, me ha provocado sensaciones muy similares a las de todos aquellos viejos discos de los «corazones gastados» que constituyeron mi no tan flaubertiana educación sentimental. Vincent Neil Emerson se crió en el condado de Van Zandt (un condado al este de Texas bautizado en honor a Isaac Van Zandt, líder político de la República de Texas allá por 1840, tatarabuelo, por cierto, de Townes, así que aquí nada es casual, mira tú por dónde). De madre soltera y de ascendencia choctaw-apache (atentos al tema «The Ballad of The Choctaw-Apache», emotiva canción protesta al estilo de las diatribas de Johnny Cash en el Bitter Tears: Ballad of the American Indian), él mismo reconoce que su vida cambió el día que escuchó por primera vez la música de Townes Van Zandt: «Escuchar a un tipo de Fort Worth decir ese tipo de cosas y crear esas increíbles canciones me abrió los ojos. Nunca había escuchado nada igual». Desde los diecinueve años hasta hoy (que tiene veintinueve) ha estado curtiéndose en trabajos infectos y tocando sus composiciones en bares, honky-tonks y barbacoas de la zona de Fort Worth, a la caza de ese viejo espíritu, hasta su debut discográfico en La Honda Records, el sello que fundó junto a su colega Colter Wall, el dúo de Kentucky The Local Honeys y la maravillosa Riddy Arman (de la que ya reseñamos por aquí su primer EP). El caso es que Colter Wall se lo llevó de gira y la cosa empezó a cuajar. Manda huevos, dice Vincent (aunque con una expresión menos castiza), que tuviera que venir un canadiense a sacarle de gira para que la gente empezara a prestarle atención. Y luego le llegaría el turno a Charley Crockett, que incluyó un tema de su primer álbum («7 Come 11») en su disco de 2019, The Valley. Y así derivamos hacia el año aciago, el año de la cuarentena mundial y de las canciones de la soledad y el cobertizo que configuran este disco. Un álbum más íntimo y reflexivo, de una sinceridad casi aterradora, como es el caso de la cruda y devastadora «Learnin' To Drown», donde aborda el suicidio de su padre, su «triste canción de bastardo». Diez canciones grabadas en una maqueta que llamó la atención del viejo Rodney (uno de los héroes de Vincent, uno de los héroes de todos nosotros), decidiéndole a producir esta homónima gozada. Y es así que el círculo sigue sin romperse, querido A. P. Carter, por mucho que los cenizos, los agoreros y los tristes se afanen por preconizar su disolución. Al final es una simple cuestión de amor y, como decía Cela (a quien últimamente frecuento mucho para no volverme un imbécil integral) en la mónada 290 de Oficio de Tinieblas 5: «el amor no ha sido aún explicado por quienes escriben fórmulas en la pizarra y después lloran en el parque municipal». Así que ahí queda eso.