Depreciated

(Rounder Records, 2021)

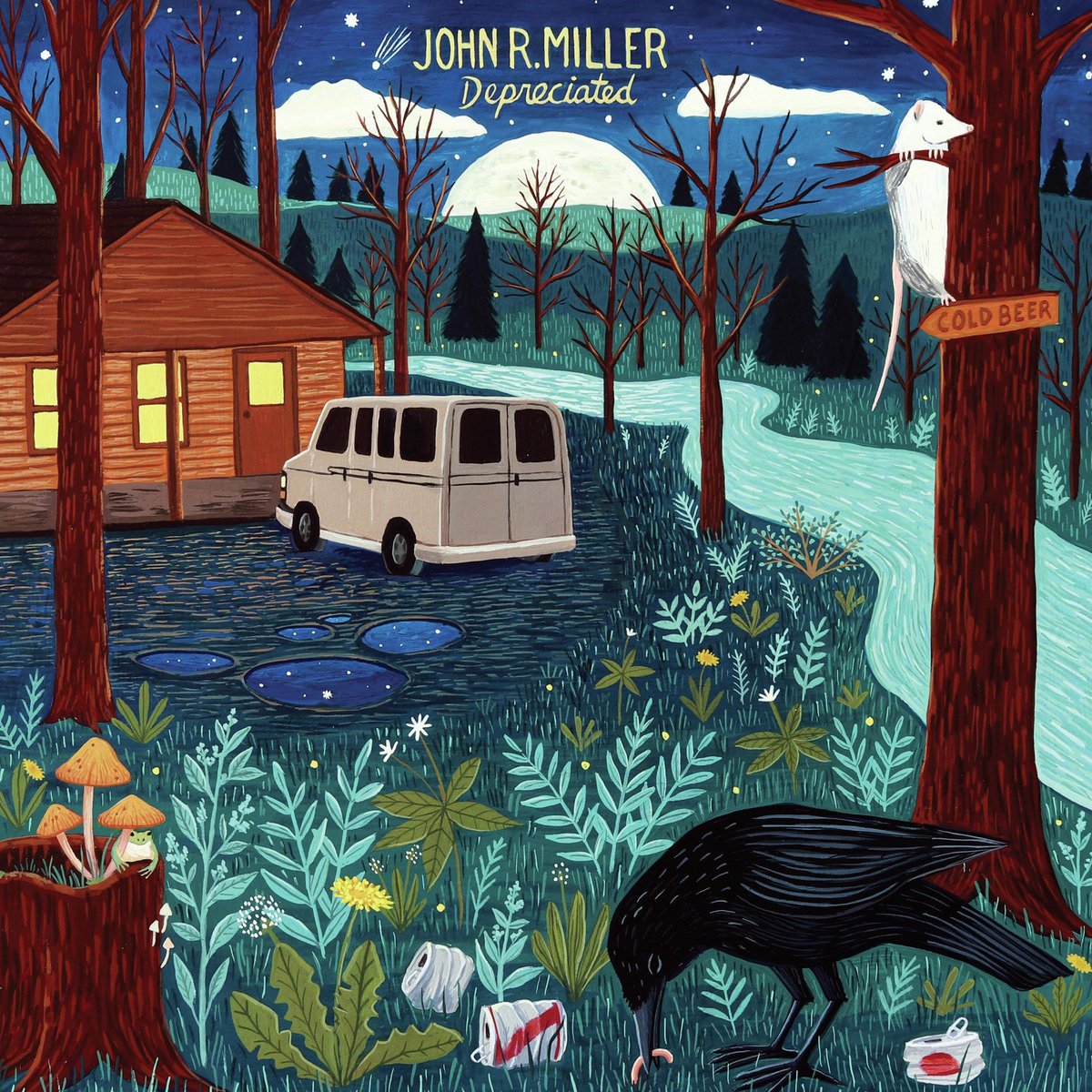

No se dejen engañar por el título. Aquí no hay nada «devaluado». Más bien todo lo contrario. Hay una cierta sensación de sosiego, de haber llegado. En la ilustración de la cubierta está todo lo que tiene que estar. La cabaña de troncos junto al río, una vieja furgoneta, setas (con un poco de suerte, tóxicas), una zarigüeya encaramada a un árbol, una noche estrellada y un cartel que promete «cerveza fría». ¿Qué más se puede pedir aparte de morir de viejo? (como decía aquel soldado en la trinchera de aquel maravilloso tebeo, creo que de Carlos Giménez). John R. Miller llevaba años rodando por las carreteras, sin banda fija, ganándose la vida como bajista a sueldo, lavando platos, jugando a los dardos y bebiendo en los dos bares locales de la pequeña ciudad donde vivía, a orillas de los ríos Potomac y Shenandoah, en Virginia Occidental. La cosa consistía en empezar a beber en uno y cerrar el otro antes de volver a casa tambaleante. Esos ríos y esos bares aparecen en el cuarto corte de este adictivo Depreciated, su primer disco firmado en solitario, «Shenandoah Shakedown». Ese pueblo de apenas cuatro manzanas que puede ser tanto una bendición como una maldición, lo bastante pequeño para que se conozca todo el mundo y en el que resulta un verdadero engorro evitar un antiguo amor, como canta en «Looking Over My Shoulder». El bueno de John acabaría huyendo de aquella escualidez con unos amigos, siguiendo el sueño de Nashville, en lucha permanente con un creciente problema de alcoholismo. Las once canciones que componen este disco fueron surgiendo poco a poco en ese trance. Se dedicó a la jardinería e incluso repartió flores (en «Old Dance Floor» da buena cuenta de ello). Al final acabó en Kentucky. Allí dice que se topó con una maravillosa y muy solidaria comunidad creativa, conoció a unos cuantos buenos músicos, formaron una banda y se compraron una vieja camioneta herrumbrosa («Half Ton Van», en efecto). De las giras de todo aquello y de algún que otro trabajillo esporádico, sacó la pasta para grabar el disco. Alquilaron un estudio y lo despacharon en tres días. Dice John que buena parte del álbum versa sobre el desplazamiento y el no saber dónde se supone que estás o qué se supone que estás haciendo. Dice que ha intentado encontrar hilos comunes a través de sus propias experiencias, con la esperanza de que otras personas puedan encontrar algo que les resulte siquiera vagamente familiar. Intentó hacerse sentir mejor a sí mismo con la esperanza de poder hacer sentir mejor a otros. La hierba y las setas colaboraron, sin duda. Violín, mandolina, Wurlitzer y bien de guitarras psicodélicas, arropando una constante interrogación sobre la fugacidad, la pertenencia y el hogar. Medicina buena, en definitiva. La búsqueda de esa cabaña a la que todos, de un modo u otro, aspiramos. Como muy bien han dicho por ahí, las canciones tienen un delicioso y exuberante aire de rock sureño de los 70, evocan una sensación de idealismo perdido, al tiempo que un resignado encogimiento de hombros: «puede que las cosas no hayan funcionado, pero la hierba sigue siendo buena». A veces, basta con eso. Tyler Childers, uno de sus máximos fans, como ya dijimos en la reseña de su anterior disco con los Engine Lights (The Trouble You Follow), insiste y dice que es un artesano de la palabra muy viajado capaz de trazar el mundo que ve con tres acordes. Y demuestra que se puede ser profundamente existencialista en un oscuro honkytonk. Nihilismo del bueno. De las altas crestas del valle de Shenandoah, que no es poco valle, y de las resonantes aguas blancas del Potomac. Un lugar congelado en el tiempo, en el que la historia y la tradición están muy presentes. Su música es una huida y un regreso permanente a ese lugar, a esos fantasmas. Dice que en el instituto vomitó mucho punk, pero que luego descubrió a John Prine (descubrir a John Prine parece ser una constante en toda la gente que nos gusta) y que Steve Earle le tendió una emboscada de la que ya no pudo salir. A partir de ahí, se topó con los dioses tejanos de los 70, Guy Clark, Townes Van Zandt, Jerry Jeff Walker, Billy Joe Shaver y Blaze Foley, el pop pantanoso de Bobby Charles y el sonido de Tulsa de J.J. Cale, que es probablemente su mayor influencia. Todo eso está aquí, bien presente, en este disco, con sus buenas dosis de vodka, sus descarriles, sus arrestos, cierto incidente relacionado con lanzamiento de cuchillos en estado de embriaguez, relaciones perdidas… en fin, ¿qué les voy a contar?, la vida. Canciones para hacer compañía a nuestra común miseria. En marzo nos lo traen los «natural born dealers» de The Mad Note Co., junto al inmenso J.P. Harris y la fabulosa violinista Chloe Edmonstone, y resulta que estamos metidos en el lío, así que no decimos más, usted verá.