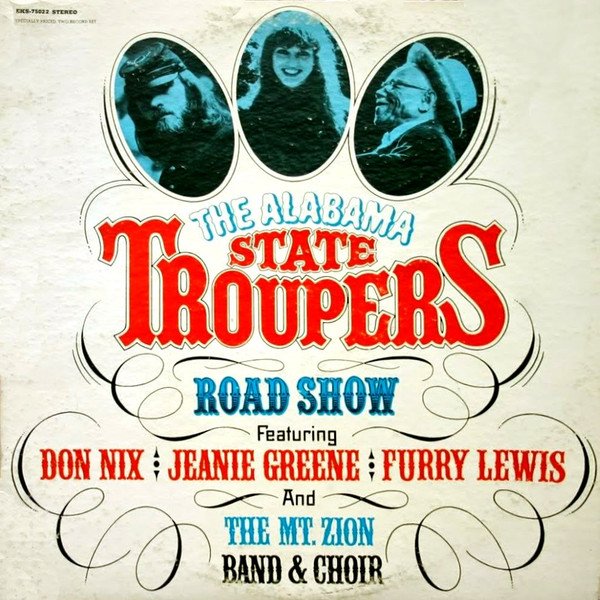

Ain't Through Honky Tonkin' Yet

(Signature Sounds, 2023)

Ni el Gran Cañón, ni Yellowstone, ni la Ruta 66, ni la librería City Lights, ni Monument Valley, ni la tabla de quesos más grande del mundo (sita en Madison, Wisconsin, entre las calles Main y King, certificada en 2022 por el Libro Guinness de los Récords: ciento cuarenta y cinco variedades, cerca de dos toneladas, con once metros de largo por dos de ancho)… Uno tiene que establecer sus prioridades (confieso que lo del queso de Wisconsin ha sido lo único que me ha hecho dudar), pero desde que me enteré de que Kelly Willis, Brennen Leigh y Melissa Carper se juntaron el año pasado para hacer una gira juntas, ese bolo de ensueño pasó a ser mi reclamo número uno para cruzar el charco. Kelly, Brennen y Melissa, como en su día Dolly, Lisa y Emmylou, componen hoy mi particular monte Rushmore de putoamismo extremo. La cosa al final no pudo ser (quizá vuelvan a juntarse y el trío acabe convirtiéndose en una benéfica costumbre, soñar es gratis –aunque a veces se pague caro—), pero me queda el consuelo de poder fatigar hasta el colapso del vecino el nuevo disco que sacó Melissa Carper aquel mismo año (Ramblin' Soul, 2022) y este de Brennen Leigh que hoy reseñamos (así como la esperanza, claro es, de que los buenos ciudadanos de Madison no hayan acabado aún con todo ese queso). También se da la casualidad (porque de verdad que no ha sido queriendo) de que hoy hace casi exactamente un año (por un día) desde que reseñamos su anterior trabajo, el Obsessed With The West, que grabara al frente de los Asleep At The Wheel. Procuraremos, por tanto, no repetirnos, salvo para reafirmarnos en nuestra absoluta e incondicional rendición. Brennen Leigh lleva dando el callo muchos años, pero desde que con estos dos últimos álbumes saltara definitivamente a la palestra, ya nadie puede negar (al menos en mi presencia) que es una de las mejores cosas que le han pasado al country & western en los últimos treinta, y puede incluso que cuarenta, años. Ella nunca se ha rendido ni ha sentido la necesidad de justificarse, y a los que venimos mareando la perdiz desde mucho antes de que la cosa comenzara a complacer a los modernos, nos emociona encontrarnos de nuevo con un disco tan extremada y radicalmente honky tonk. La verdad es que uno se siente como en casa al escuchar la canción que da título al álbum, «I Ain't Through Honky Tonkin' Yet», que parece estar sacada directamente de nuestro buzón: «He estado viendo como mis amigos sientan la cabeza, / ya no quieren salir de bares por la ciudad. / Supongo que podría haberme amoldado a esa clase de vida, / pero yo aún no he acabado de honkytonkear» (y discúlpeseme el neologismo). La canción habla de ese lugar (que, con un poco de suerte, quizá tú también conozcas) donde te ponen la cerveza más fría del mundo y la gente siempre sonríe, aunque a veces te pueda asaltar a bocajarro la sensación de no tener ningún sitio donde dejarte vencer, porque hace tiempo que cambiaron la gramola (en la que Brennen aparece acodada en la fotografía de la cubierta, con un efecto vaporoso que lo impregna todo de un cierto aire —falsamente, como veremos/escucharemos— elegíaco), por un televisor. Sentimiento que se repite en la canción «The Bar Should Say Thanks», un encomio del «barfly», de la mosca de bar que ella siempre ha sido, y a muchísima honra. El bar debería darnos las gracias en lugar de echarnos y cerrarnos la puerta en las narices, abandonados y tambaleantes en la grava del aparcamiento, darnos las gracias por haber sido siempre el alma de la fiesta y haberle insuflado vida a ese antro en el que antes de nuestra gloriosa irrupción «no había más que dos o tres pobres diablos llorando con Hank». Nosotros, los hermosos vencidos, que siempre nos gastamos en la gramola el dinero de la paga que quizá hubiese estado mejor en el banco. Y que nunca dejaremos de cometer los mismos errores, como canta Brennen en «Every Time I Do», casi poseída por el fantasma de Patsy Cline. Cruda emoción humana. Porque de eso trataba en el fondo todo aquel country & western de los años cuarenta y cincuenta, que es el que Brennen recolecta y amamanta, actualizándolo, transformando los viejos tatuajes en dragones. Vergüenza y arrepentimiento, claro, la resaca es lo que tiene, pero sin miedo y apostando siempre por el júbilo, por muy kamikaze que sea, a lo Red Sovine, como la Carole (con «e» al final), la camionera de esa tremenda canción que nos sale al encuentro a mitad del disco, «Carole With An E». Agarrar el volante y tirar millas. Y todo eso, además, con Marty Stuart a la mandolina, Chris Scruggs a la producción y las guitarras y Rodney Crowell haciendo voces, gente que jamás se ha caracterizado por alistarse en cualquier milicia. Pero a ver quién es el guapo o la lista que se resiste a irse de honky tonk con Brennen Leigh. Ella sigue manteniendo el «género» muy vivo, puede que más vivo que nunca (lo del tono elegíaco no es en el fondo más que retórica, pura fantasmagoría). Y está claro que si Brennen Leigh no existiera, alguien tendría que inventárnosla. Porque ella, como nadie, sabe darnos la vida y sacarnos una sonrisa cuando estamos solos y tristes en la barra, llorando con Hank.